Amérique centrale : de la fin de la crise régionale à la poursuite des crises locales

par Olivier Dabène

L'intervention militaire des Etats-Unis à Panama en décembre 1989 et la défaite des Sandinistes aux élections de février 1990 au Nicaragua semblent avoir mis un terme à dix années de conflits en Amérique centrale. La région a soudainement disparu de la une de nos journaux, ce qui sanctionne toujours pour le grand public un rassurant "retour à la normale". Après tout, la réconciliation entre les Etats-Unis et l'Union soviétique ne devait-elle pas mécaniquement rendre sans objet leur rivalité dans cette partie du monde ?

L'harmonie démocratique qui s'est instaurée dans l'isthme, sous l'égide de la pax americana, est pourtant précaire. A bien des égards, les circonstances qui ont présidé à l'éclatement des conflits se sont aggravées, ce qui autorise certains à qualifier les années 80 de "décennie perdue". Des foyers de tensions demeurent d'ailleurs partout qui augurent mal des années à venir et qui obligent à abandonner le cadre réducteur des affrontements Est-Ouest. Il convient, pour y voir plus clair, de bien distinguer la crise régionale, qui est effectivement terminée, des crises nationales ou locales qui l'ont précédée et la prolongent.

L'articulation entre le local, le régional et l'international a toujours été au centre des dynamiques politiques en Amérique centrale. Les années 80 ne font pas exception. On y retrouve des situations explosives dans chacun des pays à la fin de la décennie précédente et un événement perturbateur dans l'un d'entre eux qui déclenche une crise régionale.

La logique de crise qui s'est ouverte en 1979 avec la révolution sandiniste provoque toute une série d'effets induits qui expliquent la prolongation des conflits pendant dix ans. La logique de sortie de crise qui s'est, dessinée à partir de 1986, implique que les conflits locaux survivent à la fin de la crise régionale.

Crises locales et crise régionale Si l'on fait exception du Costa Rica, qui maintient sa tradition démocratique depuis 1948, les années 70 sont pour l'Amérique centrale des années d'effritement d'un modèle de domination politique qui se caractérisait par une militarisation de la vie politique. Qu'il s'agisse de la dictature de la dynastie Somoza au Nicaragua, ou de celle des institutions militaires au Salvador, au Honduras ou au Guatemala, partout les gouvernements font face à une contestation croissante, en raison des violations des Droits de l'homme et des difficultés économiques dans lesquelles ils se débattent. La guerre entre le Salvador et le Honduras de 1969 met, par ailleurs, fin au rêve d'une intégration économique régionale, et le choc pétrolier de 1973 empêche que la forte croissance économique des années 60 soit maintenue.

Si l'on fait exception du Costa Rica, qui maintient sa tradition démocratique depuis 1948, les années 70 sont pour l'Amérique centrale des années d'effritement d'un modèle de domination politique qui se caractérisait par une militarisation de la vie politique. Qu'il s'agisse de la dictature de la dynastie Somoza au Nicaragua, ou de celle des institutions militaires au Salvador, au Honduras ou au Guatemala, partout les gouvernements font face à une contestation croissante, en raison des violations des Droits de l'homme et des difficultés économiques dans lesquelles ils se débattent. La guerre entre le Salvador et le Honduras de 1969 met, par ailleurs, fin au rêve d'une intégration économique régionale, et le choc pétrolier de 1973 empêche que la forte croissance économique des années 60 soit maintenue.

Des perspectives d'ouverture démocratique apparaissent alors dans chaque pays, tandis que le Nicaragua, face à l'intransigeance du dictateur Somoza, s'oriente vers la guerre civile. Le développement de la révolution sandiniste prend rapidement une dimension régionale et même internationale. Le Costa Rica, de même que Panama et le Venezuela apportent un soutien actif aux révolutionnaires, tandis que les autres pays centraméricains sont beaucoup plus circonspects et que les Etats-Unis de Carter cherchent une impossible solution négociée.

La victoire sandiniste du 19 juillet 1979 confirme cette internationalisation du problème nicaraguayen et constitue, notamment pour les pays de la région, un événement perturbateur. Le Costa Rica s'est trop engagé aux côtés des Sandinistes pour ne pas se sentir concerné par l'évolution du processus révolutionnaire. Il en gardera la certitude de posséder une autorité morale pour juger le pays voisin et servir de médiateur dans la crise. Le Honduras est affecté par un classique effet de frontière. Sa complaisance envers l'ancien régime le pousse à accueillir la garde du dictateur en fuite. L'organisation de la contre-révolution se fera depuis ce pays. Au Salvador, l'opposition calque de plus en plus sa stratégie sur celle des Sandinistes et lance le 10 janvier 1981 une offensive finale qui échoue.

Le Guatemala, quant à lui, reste plus isolé, les militaires ayant adopté une politique de neutralité qui leur permet de se consacrer au front intérieur. La révolution sandiniste a donc des conséquences importantes pour la région, dont il est au demeurant bien difficile de mesurer la portée exacte. Au Salvador, par exemple, les élections frauduleuses de 1972 ont achevé de discréditer le régime militaire. Mais le coup d'État réalisé le 15 octobre 1979 par de jeunes officiers est une mesure préventive destinée à éviter une évolution "à la nicaraguayenne". L'échec de la junte qui se forme et l'assassinat de l'archevêque de San Salvador précipitent le pays dans une guerre civile que l'on sentait venir depuis 1972, mais qui ne se serait peut-être pas déclenchée sans l'aide des Sandinistes.

L'origine d'un événement historique est toujours bien difficile à déterminer, mais l'essentiel n'est cependant pas là. La guerre civile au Salvador et les autres sources de tensions locales sont certes influencées par la révolution sandiniste, ce qui donne un caractère régional aux différentes crises nationales. Mais il n'y a pas encore de crise régionale.

Celle-ci éclate à partir du moment où l'avènement dans un pays d'une dynamique de changement politique, social et économique différente provoque dans les autres un processus de désobjectivation des réalités politiques. Confrontés à une conjoncture économique catastrophique (second choc pétrolier, crise de la dette) et à une vision sandiniste du monde totalement atypique dans le contexte centraméricain, les différents pays de la région sont à la recherche d'une lecture des événements qui donnerait un sens à e situation radicalement nouvelle.

La spécificité du régime somoziste - prétorianisme, népotisme, le clientélisme - qui a déterminé la forme du processus révolutionnaire au Nicaragua est vite oubliée. Les réformes engagées par le régime sandiniste sont interprétées comme de fausses réponses à la crise économique destinées à imposer un nouveau modèle de société, et non comme une entreprise limitée de destruction des structures de l'ancien régime.

Dès lors, une explication globale de la crise s'élabore qui repose sur l'"intromission marxiste" dans la région. Non seulement les Sandinistes sont responsables des difficultés économiques de tous les pays, par le biais des réfugiés que produit le type de régime qu'ils édifient, mais encore on leur attribue une volonté expansionniste qui active les problèmes politiques dans les pays voisins et menace la stabilité régionale.

On comprend donc comment est apparue la crise régionale, à partir du moment où tous les événements de la région ont été interprétés comme relevant de la "sphère d'influence" de la révolution sandiniste et du régime sandino-communiste.

Repérer le moment où les crises locales ont donné naissance à une crise régionale est presque impossible dans la mesure où ce passage du local au régional a correspondu à un processus de construction sémantique. Aux causes objectives des conflits locaux succèdent des causes subjectives d'une crise régionale.

Quelques précisions peuvent néanmoins être apportées. Remarquons tout d'abord que la crise centraméricaine ne s'est jamais matérialisée en un conflit régional ou même international. Les affrontements se sont déroulés entre forces stationnées dans un pays (cas du Salvador et du Guatemala), ou dans deux, mais, dans ce cas, le théâtre d'opérations a toujours été circonscrit au pays d'origine du conflit (cas du Nicaragua où la présence des forces de la contre-révolution au Honduras n'a jamais entraîné ce pays dans la guerre). La quasi-occupation militaire du Honduras par les forces armées des Etats-Unis et la présence de nombreux conseillers militaires de ce pays au Salvador n'ont pas non plus débouché sur une guerre contre le Nicaragua.

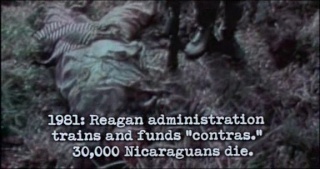

Mais ce dernier point le suggère ; il faut surtout tenir compte des influences extérieures pour comprendre la régionalisation de la crise. L'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan en 1981 a profondément modifié la donne politique dans l'isthme. Celui-ci ne faisait pas mystère pendant sa campagne de son intention de bouter les Sandinistes hors du pouvoir. L'administration Reagan a rapidement ressuscité la rhétorique anticommuniste et inscrit les conflits centraméricains dans le cadre des affrontements Est-Ouest. Ce faisant, elle imposait une interprétation totalisante et politisée de conflits aux origines diverses. Le gouvernement sandiniste a, pour sa part, contribué au succès de cette interprétation en recourant à la phraséologie marxiste et anti-impérialiste, en imposant un rôle dominant du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) et en développant ses relations avec Cuba et l'URSS.

La logique de la crise régionale A l'instar de toutes les crises politiques, la crise centraméricaine a vite acquis une logique propre qui l'a éloignée de ses causes premières, a produit des effets induits et explique sa durée.

A l'instar de toutes les crises politiques, la crise centraméricaine a vite acquis une logique propre qui l'a éloignée de ses causes premières, a produit des effets induits et explique sa durée.

Le premier de ces effets a été de rendre plus saillants les processus de prises de décision politique et surtout de production de sens. Si, dans une conjoncture fluide, ces deux activités traditionnelles sont routinisées, elles acquièrent en phase de désobjectivation une importance toute particulière. La compétition qui s'ouvre pour l'imposition d'une lecture de la crise a tendance à "surpolitiser la vie politique". Un peu à la manière d'une grève qui se durcit et dont les négociations auxquelles elle donne lieu glissent des revendications initiales à l'abandon des sanctions et à la rémunération des journées de travail perdues, les causes socio-économiques de ìa crise et les réponses qu'elles devraient exiger sont oubliées au profit de l'activité politique de production de sens. Les politiques publiques ne servent plus à résoudre les problèmes qui ont provoqué la crise, mais à imposer une vision de la situation et à légitimer des changements qui dépassent largement les ajustements nécessaires.

Confrontés à une conjoncture difficile et hantés par le spectre de l'instabilité politique, les gouvernements se lancent donc dans une course à l'efficacité et à la légitimité, le second de ces deux termes l'emportant sur le premier. La politique économique et la diplomatie en sont deux exemples.

Le problème réside, on l'a dit, dans les énormes difficultés économiques qui se manifestent brutalement au début des années 80. Soutenue un temps par les excellents cours du café, principal produit d'exportation de la région, la croissance chute et les pays ne peuvent plus faire face au service de leur dette.

Sous l'influence de la révolution néo-libérale reaganienne, qui prend de l'ampleur aux Etats-Unis et dans toute l'Amérique latine le diagnostic établi comprend deux volets. D'un côté, l'origine des difficultés économiques est à chercher dans le type de modèle de développement adopté dans les années 70. Celui-ci reposait sur une stratégie d'industrialisation par substitution d'importations dans le cadre d'une intégration économique régionale. De l'autre, la présence en Amérique centrale d'un régime marxiste empêche toute relance économique, en raison du poids économique des réfugiés, du manque de confiance des investisseurs et des institutions financières étrangères, et de la détérioration des échanges intrarégionaux.

La thérapeutique proposée par les Etats-Unis consiste à chasser les Sandinistes du pouvoir et à mettre en oeuvre un autre modèle de développement reposant sur l'exportation de produits "non-traditionnels" vers le marché nord-américain où des mesures de désarmement tarifaire sont prises à cet effet (Initiative du bassin des Caraïbes, de Reagan). Cette nouvelle stratégie suppose un démantèlement des lourds appareils d'État et, notamment, la privatisation des agences chargées du développement. Dans chaque pays, les Etats-Unis, par le biais de l'Agence pour le développement international (AID), installent des agences qui coordonnent les activités du secteur privé et déplacent peu à peu le centre de gravité de la vie économique.

Cette stratégie rencontre un écho très favorable dans les milieux patronaux centraméricains. Écartés de la vie politique pendant les années 70, parce que les gouvernements, civils ou militaires, imposaient le développement d'un capitalisme d'État, ce changement de cap leur permet de retourner aux affaires. Mais ce n'est pas seulement une nouvelle stratégie de développement qui place le secteur privé au centre de la vie politique. Les Etats-Unis canalisent vers l'Amérique centrale pendant dix ans une aide économique qui n'a d'équivalent, par tête d'habitant qu'en Egypte et en Israël, et dont une grande partie est destinée au secteur privé. Cette manne, qui permet aux différents pays de maintenir leur économie à flot et à certains secteurs exportateurs de développer rapidement leurs activités, est proportionnelle au degré de loyauté politique des pays concernés.

Enfin, dans les pays qui vivaient sous un régime militaire (Guatemala, Salvador, Honduras), la thérapeutique comprend aussi une démocratisation. Amorcées avant le début de la crise, les transitions démocratiques deviennent indispensables, pour deux raisons. Les Etats-Unis ont, d'une part, le souci d'essayer d'éviter un écroulement des régimes militaires qui pourrait embraser toute la région. II n'est, d'autre part, plus question pour eux de soutenir des dictatures, mais de prouver que les démocraties sont économiquement plus efficaces que les régimes communistes, le Nicaragua devant servir de contre-exemple.

Une nouvelle fois, cette évolution reçoit l'aval des secteurs patronaux. Les transitions démocratiques constituent en effet pour eux une occasion d'occuper l'espace politique laissé vacant par les militaires. Aidés par les Etats-Unis et forts de leur organisation qui leur permet de se substituer à des partis politiques discrédités pour négocier avec l'armée les conditions de son retrait, les secteurs privés sont à l'avant-garde des changements politiques. Les nouveaux gouvernements issus des transitions s'assignent une triple tâche : légitimer les orientations économiques prises, affirmer leur autorité sur les militaires et se débarrasser des Sandinistes.

Les activités diplomatiques déployées dans la région à partir de 1986 doivent être interprétées dans ce sens. Jusqu'alors, les efforts de pacification avaient été menés par le Groupe de Contadora (Mexique, Panama, Colombie, Venezuela) et le Groupe d'appui (Argentine, Brésil, Uruguay, Pérou). Ces différents pays voulaient empêcher que les guerres civiles nicaraguayenne et salvadorienne ne s'étendent à toute la région. L'idée était d'imposer une médiation extérieure qui respecte strictement la souveraineté et l'organisation politique de chacun des pays. L'échec de cette médiation est significatif. Pour les pays d'Amérique centrale autres que le Nicaragua, toute lecture de la crise qui ne désignait pas les Sandinistes, coupables d'avoir déstabilisé la région, était inacceptable.

Différentes initiatives diplomatiques centraméricaines avaient surgi parallèlement à celles du Groupe de Contadora qui avaient en commun de reprendre les thèses nord-américaines sur la nécessité d'abattre le régime sandiniste. Celle pour laquelle le président costaricain Oscar Arias reçoit le prix Nobel de la paix en 1987 présente l'originalité de lier la paix régionale aux concepts de réconciliation nationale et de démocratisations. En imposant l'idée selon laquelle la paix ne peut aboutir sans démocratie, Arias faisait le pari que les Sandinistes sortiraient défaits d'une confrontation avec un électorat fatigué de la guerre et des privations. Il obligeait aussi les différents gouvernements à ouvrir un dialogue avec leurs oppositions, rompant ainsi la logique d'affrontements qui prévalait au Salvador et au Guatemala. Il reconnaissait enfin que les conflits avaient des origines internes et non externes à la région. Le président guatémaltèque, Vinicio Cerezo, avait, dès 1986, lancé une dynamique de paix régionale en convoquant le premier sommet des présidents centraméricains. L'objet de la réunion était d'examiner un projet de création d'un parlement régional.

Neuf sommets se tiennent entre 1986 et 1990 à l'occasion desquels le Nicaragua s'engage à enclencher un processus de démocratisation. Ne doutant pas de leur victoire, les Sandinistes acceptent d'avancer d'un an la date d'élections prévues pour 1990 et de donner des garanties à l'opposition6. Les autres pays, quant à eux, ne progressent que très lentement vers la réconciliation avec leurs oppositions. La preuve que tout ce processus de négociation était destiné à préparer la défaite des Sandinistes lors d'élections libres a été apportée lorsque les présidents centraméricains ont abandonné les thèmes politiques au profit des problèmes économiques lors des sommets postérieurs aux élections nicaraguayennes du 25 février 1990 ; nous y reviendrons.

Résumons-nous : la crise régionale a éclaté quand des difficultés économiques et l'arrivée au pouvoir des Sandinistes ont amené gouvernants et gouvernés à remettre en question leur modèle de développement. Sous l'influence des Etats-Unis, relayés par les patronats, et en raison de la radicalisation du régime sandiniste, l'interprétation de la crise qui s'est imposée est celle qui repose sur l'intromission marxiste dans la région. Celle-ci a activé les conflits locaux et bloque toute relance économique. La solution à la crise consiste donc à pousser les Nicaraguayens à chasser les Sandinistes du pouvoir et les politiques étrangères s'orientent vers la poursuite de cet objectif par le biais de l'organisation d'élections libres. Forts d'avoir imposé leur lecture de la crise, les patronats poussent plus loin leur avantage et en profitent pour occuper l'espace politique laissé vacant par les militaires et pour imposer un nouveau modèle de développement.

La fin de la révolution sandiniste et la poursuite des conflits La crise régionale devait se terminer par le départ des Sandinistes du pouvoir. Mais les élections de février 1990 n'ont pas mis fin à la révolution sandiniste. Celle-ci était terminée depuis 1988, pour deux raisons.

La crise régionale devait se terminer par le départ des Sandinistes du pouvoir. Mais les élections de février 1990 n'ont pas mis fin à la révolution sandiniste. Celle-ci était terminée depuis 1988, pour deux raisons.

La guerre, en premier lieu, prend fin en 1988 et la donne politique s'en trouve bouleversée. En effet, les accords de Sapoá de mars 1988, signés entre le gouvernement sandiniste et les forces de la contre-révolution (contra), sont importants non seulement parce qu'ils mettent fin aux hostilités, mais encore parce qu'ils font passer les affrontements dans le champ politique. Pour la première fois, les Sandinistes reconnaissent l'existence d'une opposition légitime, premier pas vers la démocratisation du régime. De son côté, l'opposition accepte de se plier au cadre constitutionnel imposé par le gouvernement.

La signature de cet accord n'est pas intervenue de façon fortuite. Pendant l'hiver 1987-1988, le Nicaragua a connu de très graves difficultés économiques qui ont entraîné des manifestations contre le régime. Sur le plan extérieur, aux menaces des Etats-Unis de reprendre l'aide militaire à la contra, les Sandinistes veulent opposer un strict respect des accords de paix régionale signés en août 1987.

Le gouvernement est donc désireux de mettre fin à la guerre pour donner des gages de bonne foi sur le plan international et se consacrer aux problèmes économiques. Les décisions prises en matière de politique économique par le gouvernement sandiniste à partir de 1988 témoignent, en second lieu, de l'abandon des orientations révolutionnaires du régime. Une série de mesures engage en effet le pays dans la voie des ajustements structurels recommandés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les résultats ne sont pourtant pas probants, en raison de l'absence de capitaux et du manque d'aide économique dont souffre le régime. Le changement est toutefois spectaculaire, les Sandinistes ayant jusqu'alors refusé d'entreprendre des réformes qui provoquent partout une augmentation de la misère.

Les conséquences de ces ajustements politiques et économiques sont importantes sur le plan intérieur. Les Nicaraguayens n'acceptent plus l'excuse de l'économie de guerre, dans la mesure où le conflit avec la contra est terminé. Ils manifestent en revanche leur mécontentement concernant les problèmes économiques et envisagent de confier la conduite des réformes à une équipe gouvernementale qui disposerait d'appuis internationaux pour les mener à bien.

Sur le plan régional, l'évolution n'est pas remarque. Alors que le régime sandiniste s'oriente vers l'adoption de recettes de politique économique comparables à celles des autres pays et que la fin de la guerre éloigne le spectre d'un embrasement généralisé, il est toujours tenu responsable des autres problèmes de la région, notamment de la poursuite de la guerre civile au Salvador et des désordres économiques.

La simple présence des Sandinistes au pouvoir continue d'être entre 1988 et 1990, l'unique ressort de la crise régionale. La fin des conflits régionaux supposait la démobilisation des combattants de la contre-révolution nicaraguayenne (la contra), dans la mesure où l'armée sandiniste affrontait des forces stationnées en territoire étranger (Honduras) et, parallèlement, l'intégration des oppositions armées salvadoriennes et guatémaltèques à la vie politique, les accords de 1987, on l'a vu, faisant dépendre la paix régionale des réconciliations nationales. Or, entre 1988 et 1990, fidèle aux instructions de Washington, la contra refuse de se démobiliser, exigeant des garanties concernant la démocratisation. Tant que la démobilisation de la contra ne se réalisait pas, les gouvernements salvadorien et guatémaltèque, partisans de la thèse de la simultanéité, pouvaient freiner les processus de réconciliation. D'un côté, la prolongation de la crise leur permettait d'évacuer au plan régional leurs problèmes intérieurs ; de l'autre, la poursuite des négociations leur donnait une légitimité et un prestige que la conduite de l'économie leur enlevait.

Telle est la raison pour laquelle la crise régionale s'est poursuivie entre 1988 et 1990 alors que les causes du conflit principal avaient disparu.

La logique de sortie de crise Le scénario de sortie de crise retenu, reposant sur le départ des Sandinistes du pouvoir, constitue une sortie strictement politique. Entre 1988 et 1990, tous les débats en Amérique centrale, et notamment ceux des présidents régulièrement réunis en sommet, se sont axés sur l'organisation d'élections libres au Nicaragua. Ces élections devenaient une fin en soi, et les problèmes économiques et sociaux étaient relégués, comme ils l'ont été pendant toute la durée de la crise, au second plan. Cela ne signifie pas toutefois que les problèmes économiques aient été oubliés. Cela signifie plutôt que les pouvoirs publics en confiaient la résolution aux secteurs privés.

Le scénario de sortie de crise retenu, reposant sur le départ des Sandinistes du pouvoir, constitue une sortie strictement politique. Entre 1988 et 1990, tous les débats en Amérique centrale, et notamment ceux des présidents régulièrement réunis en sommet, se sont axés sur l'organisation d'élections libres au Nicaragua. Ces élections devenaient une fin en soi, et les problèmes économiques et sociaux étaient relégués, comme ils l'ont été pendant toute la durée de la crise, au second plan. Cela ne signifie pas toutefois que les problèmes économiques aient été oubliés. Cela signifie plutôt que les pouvoirs publics en confiaient la résolution aux secteurs privés.

La logique de sortie de crise, c'est donc sur le fond une politisation des problèmes de la région et, sur la forme, une tentative de réponse collective à des problèmes particuliers.

Un effet connexe de cette logique, et notamment de la diplomatie des sommets appliquée depuis 1986, est d'avoir redonné vie à un mouvement intégrationniste moribond au début des années 80. Les tentatives du Groupe de Contadora d'un côté, celles des États-Unis de l'autre, d'imposer une médiation extérieure ont eu pour conséquence de provoquer un réflexe de repli dans la communauté centraméricaine. La personnalité des présidents guatémaltèque, Vinicio Cerezo, et costaricain, Oscar Arias, a aussi joué un grand rôle. L'initiative du premier, proposition de la création d'un parlement régional, et celle du second, plan de paix reposant sur les démocratisations, ont stimulé le processus d'intégration, bien que leur objectif premier ait été d'imposer un leadership régional. Au-delà de ces querelles, qui s'inscrivent dans une longue tradition historique, les présidents, on l'a dit, se sont de surcroît rendus compte que les négociations de paix leur apportaient une inégalable source de légitimité. La crise a trouvé une solution politique presque malgré eux, tant ils s'accommodaient d'une situation de négociations permanentes. Une fois la crise réglée, il fallait trouver une suite aux négociations afin de poursuivre l'exploitation du stock de légitimité accumulé. Le passage du politique à l'économique dans l'agenda des sommets post-sandinistes doit être interprété dans ce sens.

Une nouvelle manière collective de régler les problèmes, si efficace sur le plan politique, est donc transposée aux problèmes économiques. Il y a cependant sur ce point quelques difficultés qui rendent l'avenir incertain.

Nous avons déjà signalé que le nouveau modèle de développement adopté, à l'ombre des tractations diplomatiques, réserve une place tout à fait privilégiée aux secteurs privés. Or si les présidents ont pu négocier la paix, ils peuvent d'autant moins négocier le développement économique qu'ils n'en sont plus les acteurs principaux.

Les patronats, de leur côté, se sont engouffrés dans la dynamique régionale pour faire l'intégration à leur manière et pour négocier avec le bloc nord-américain (Canada, Etats-Unis, Mexique). C'est une Amérique centrale des patrons qui voit le jour. De ce point de vue, les politiques ont du mal à maîtriser un mouvement qu'ils ont lancé et voudraient compenser par l'intégration politique ce qu'ils perdent sur le plan économique. Mais, sur ce point, ils se heurtent aux particularismes nationaux qui demeurent puissants.

Cette nouvelle tendance à l'"intégration privée" a des conséquences importantes.

Les secteurs patronaux qui prennent en charge l'intégration économique régionale ne sont pas des sources de légitimité directes pour les régimes, ce qui empêchera les gouvernements d'empocher les dividendes des progrès dans ce domaine comme ils l'ont fait pour les progrès de la paix. Si l'on ajoute à cela la diminution des aides internationales qui accompagne toujours la retombée des tensions, et les inégalités grandissantes que produit le type de développement néo-libéral, on comprendra que des difficultés attendent les gouvernements en place.

Par ailleurs, l'intégration privée se faisant au strict bénéfice des secteurs patronaux, qui sont décidément les grands bénéficiaires de la crise régionale, elle ne résout en rien les problèmes endémiques de la région. Or, ce sont ces problèmes - structures agraires archaïques, profondes inégalités sociales, misère - qui ont, il y a dix ans, constitué un terreau favorable à l'éclatement des conflits. Grâce à la dynamique de paix régionale lancée en 1986, il est tout à fait possible que les conflits locaux au Salvador et au Guatemala soient résolus dans un avenir proche. Mais la paix politique n'empêchera pas que ces conflits peuvent renaître à tout moment. Au Salvador, la guérilla ne s'y est pas trompée qui ajoute depuis deux ans à ses revendications politiques de démocratisation du régime (notamment une épuration de l'armée) des exigences sur le plan économique (contre les réformes qui "affament" le peuple). Au Guatemala, la paix politique ne mettra pas fin à l'exploitation des Indiens (60 % de la population), et une évolution à la péruvienne (terrorisme aux composantes raciales) est envisageable. Au Nicaragua enfui, la démobilisation des quelque 15 000 combattants de la Contra a ajouté une charge supplémentaire à une économie en plein marasme.

Dans tous les pays, toute une génération de jeunes n'a aucune autre expérience que celle de la guerre, ce qui crée une menace de déstabilisation latent. A tous égards, la fin de la crise régionale entraîne la prolongation des conflits locaux car le scénario de sortie de crise retenu était strictement politique et a négligé les racines des conflits.

Ajouter un commentaire

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021